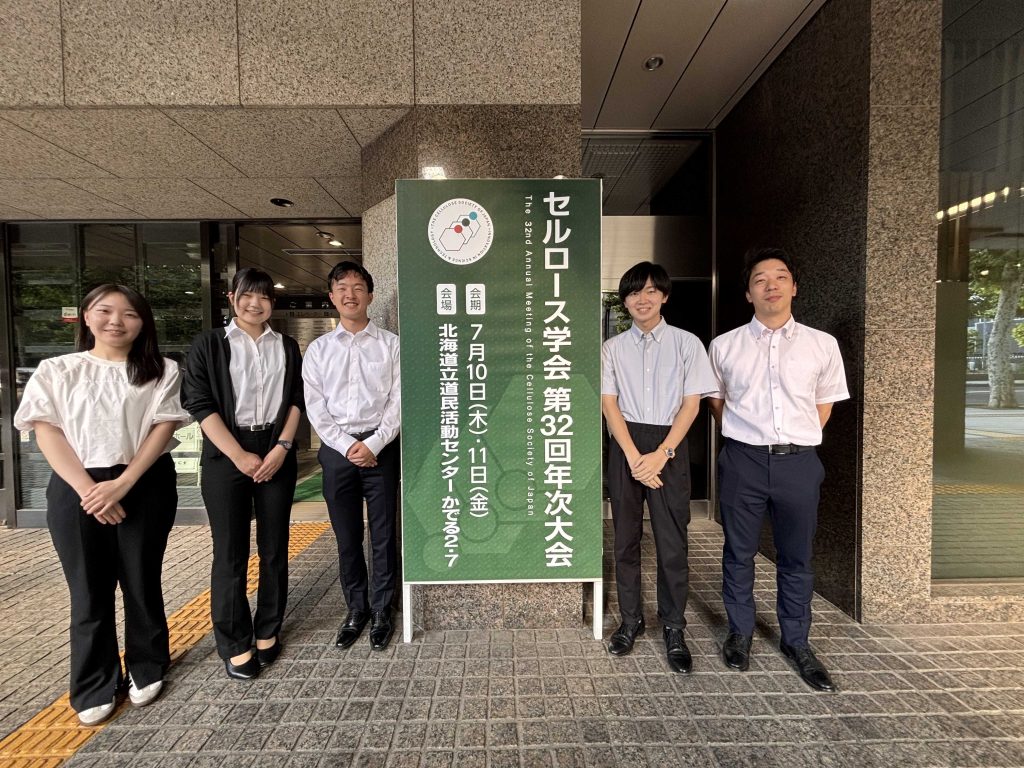

9/18 (木) ~ 9/19 (金) の2日間、

日本木材保存協会第41回年次大会が東京農業大学(東京都世田谷区)で開催されました。

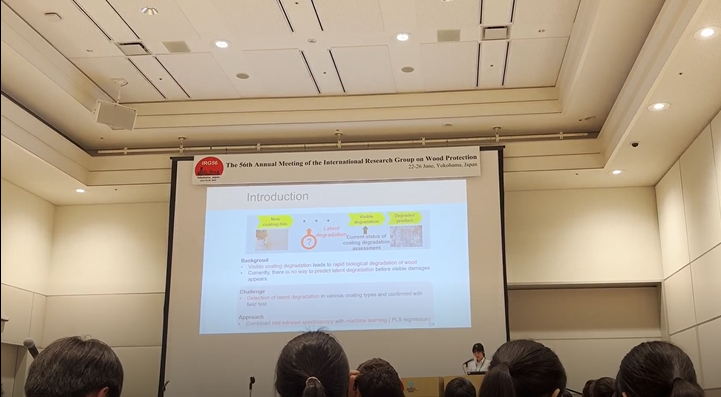

当研究室からは、寺本先生が口頭発表、西村がポスター発表をいたしました。

発表詳細は以下の通りです。

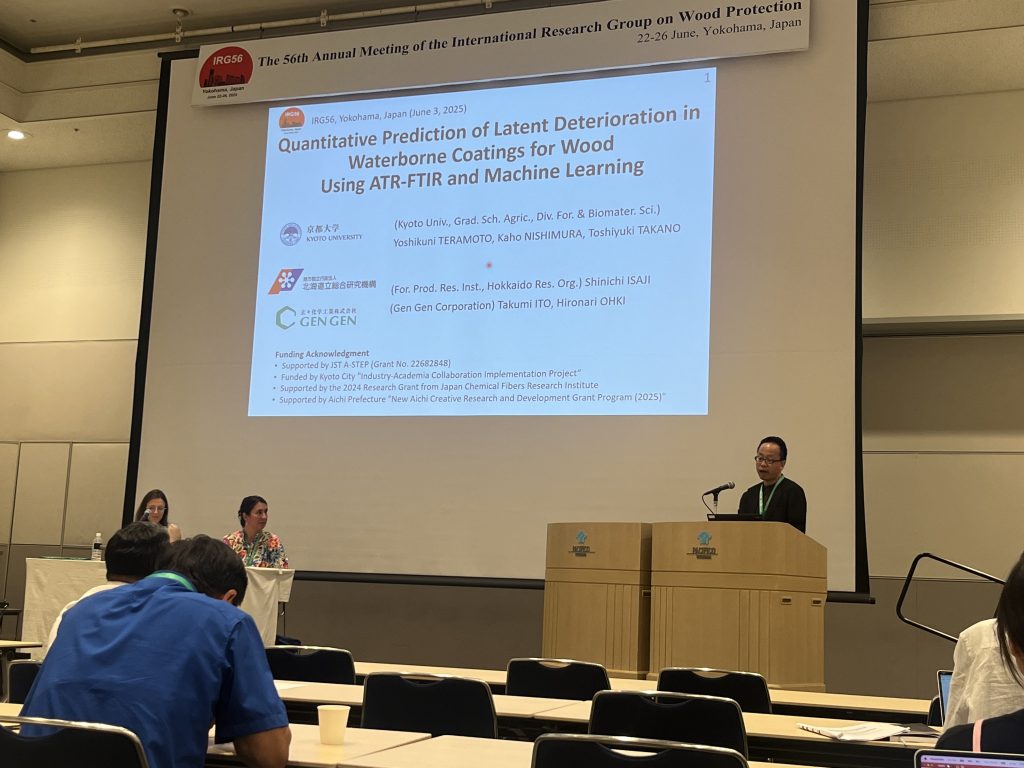

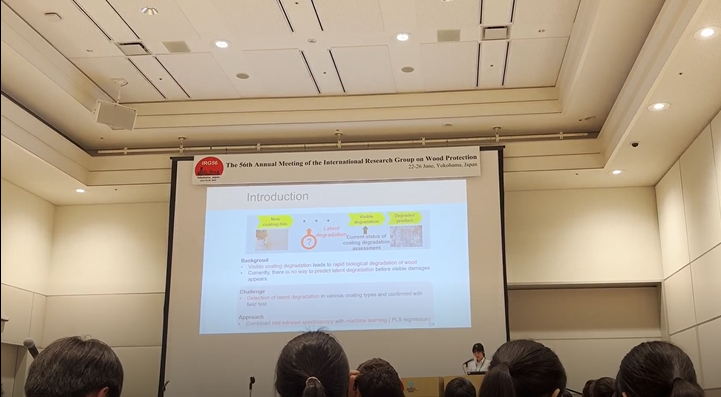

【口頭発表】

中赤外分光×機械学習による木材塗装の潜在的劣化の定量予測

〇寺本好邦、西村香穂、髙野俊幸、伊佐治信一、大木博成、伊藤拓美

【ポスター発表】

中赤外分光×機械学習による木材塗装の潜在的劣化予測の計算コストの削減

〇西村香穂、寺本好邦、髙野俊幸、伊佐治信一、大木博成、伊藤拓美

西村は去年に引き続き2度目の参加、寺本先生は初めての参加となりました。

分野は塗装木材のことから、木材の防腐処理、難燃対策、リグニンの分解酵素まで、木材保存に関する幅広い発表がありました。

西村のポスター発表では、塗装木材になじみのない学生から、塗装木材に詳しい企業の方までたくさんの方に質問をいただき、本研究に興味を持ってくださる方が多いことにとても嬉しく感じました。

そして今回の年次大会では、なんと

寺本先生がベストプレゼンテーション賞を、

西村がベストポスター賞を受賞しました!!