観測史上最高気温が二度も更新された異常な夏いかがお過ごしでしょうか?

先日研究室メンバー有志で京都嵐山耐熱リレーマラソンに参加してきました。

みんなで42.195 km駆け抜けてきました。熱中症になる人もおらず無事に完走することができました。充実した1日となりました。

応援に来た人たちはかき氷を美味しく食べたらしいです。ゴールには間に合いませんでした。

来年も参加する方向で話が進んでおり恐怖です。記録更新できるように頑張ります。

夜には美味しいビールをいただきました。

Biobased Materials Chemistry/Kyoto Univ

京都大学大学院農学研究科 森林科学専攻 生物材料化学分野 / Lab. of Chemistry of Biomaterials, Division of Forest and Biomaterials Science, Graduate School of Agriculture, Kyoto University

観測史上最高気温が二度も更新された異常な夏いかがお過ごしでしょうか?

先日研究室メンバー有志で京都嵐山耐熱リレーマラソンに参加してきました。

みんなで42.195 km駆け抜けてきました。熱中症になる人もおらず無事に完走することができました。充実した1日となりました。

応援に来た人たちはかき氷を美味しく食べたらしいです。ゴールには間に合いませんでした。

来年も参加する方向で話が進んでおり恐怖です。記録更新できるように頑張ります。

夜には美味しいビールをいただきました。

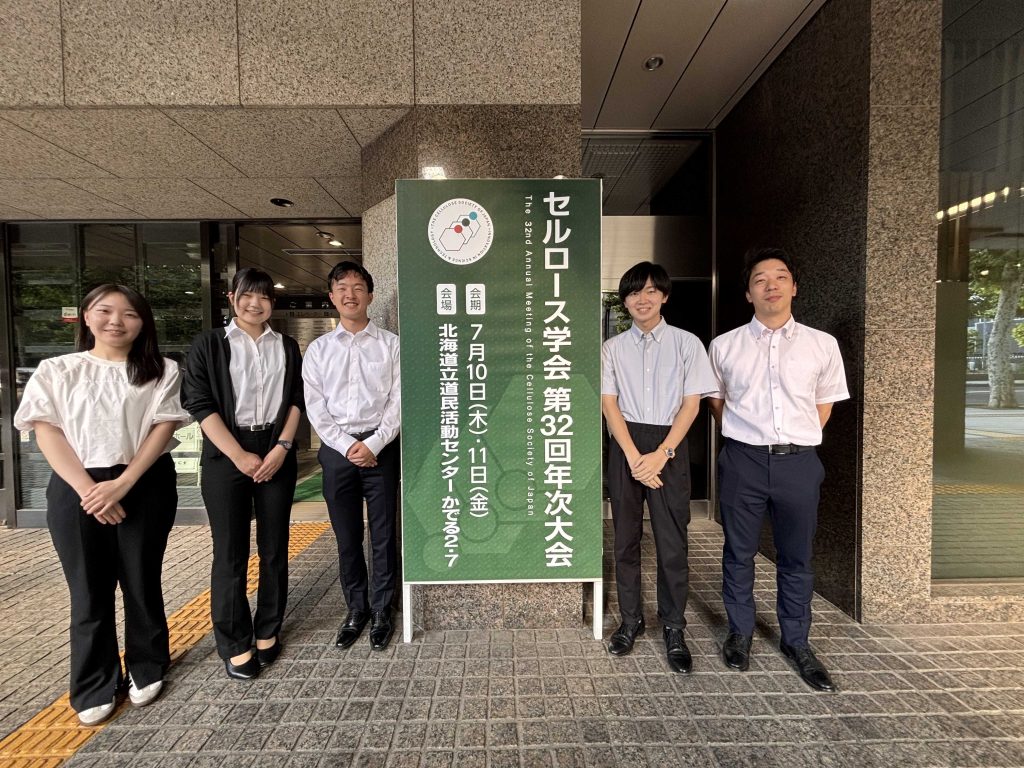

7/10(木)~11(金)の2日間、

セルロース学会第32回年次大会が札幌市で開催されました。

当研究室からは、棚橋、小林、入江がポスター発表をいたしました。

発表詳細は以下の通りです。

【ポスター発表】

縮合法によるセロオリゴ糖合成の検討

〇棚橋愼,寺本好邦,髙野俊幸

セルロース材料による電波減衰現象を利用した感水センサの検討

〇小林謙太,髙野俊幸,野口良造,寺本好邦

L-セルロースの酵素分解性の検討

〇入江七海,下田展裕,寺本好邦,髙野俊幸

京都から北東に1000 km、札幌は北海道大学での学会。一時的に酷暑から解き放たれ、避暑地にいるかのような快適さを堪能しながらの参加です。

分野は有機化学から生化学まで、材料としてもナノファイバーから木材まで、セルロースに入り浸ることができました。普段は聞きなれないような分野の発表を聞くことができるのも学会の良いところです。

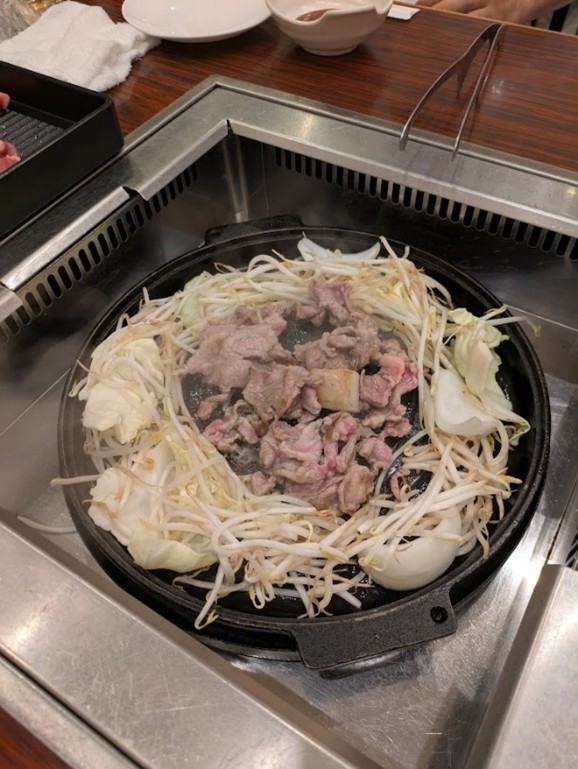

学会初日の夜には懇親会がありました。浦木先生が主催してくださった懇親会はなんとアサヒビール園でのジンギスカンとビールの食べ飲み放題!食の幸せは言わずもがな、他大の学生や先生方と交流を深めることもできて、大変有意義な時間となりました。

また、せっかくの北海道。懇親会の後は藻岩山まで足を運び、札幌の夜景を一望しました。

また、昨年度卒業した当研究室のメンバーと再会することもできました。府中で開催される次のセルロース学会にはもっと多くのメンバーで出たいですね!

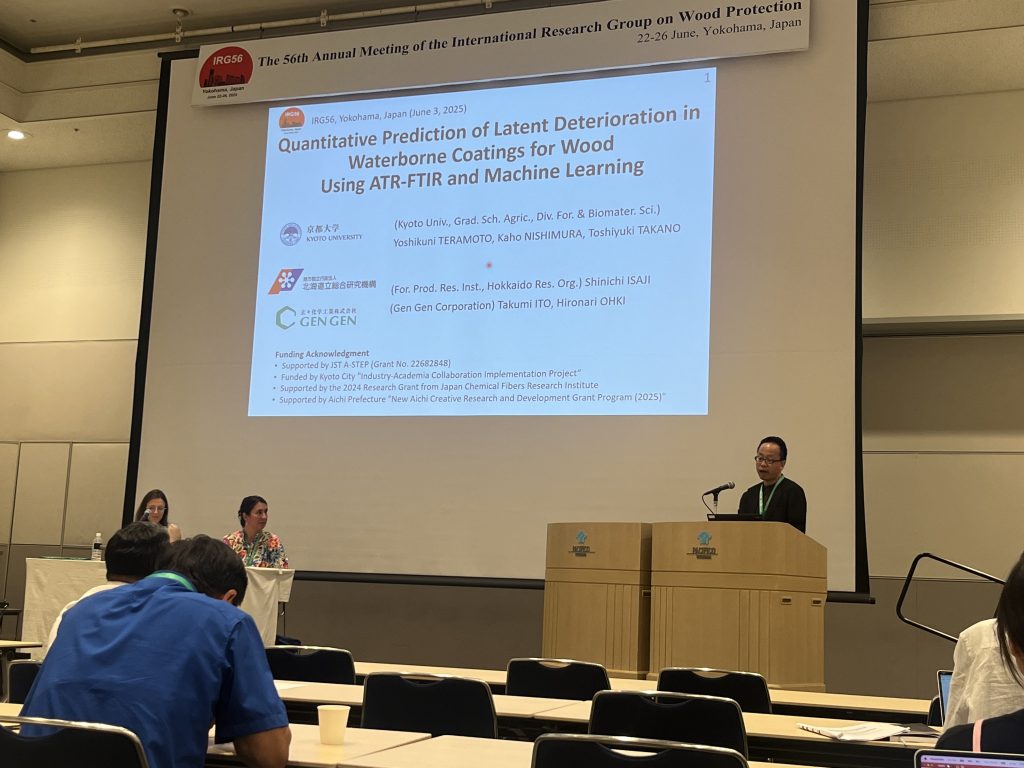

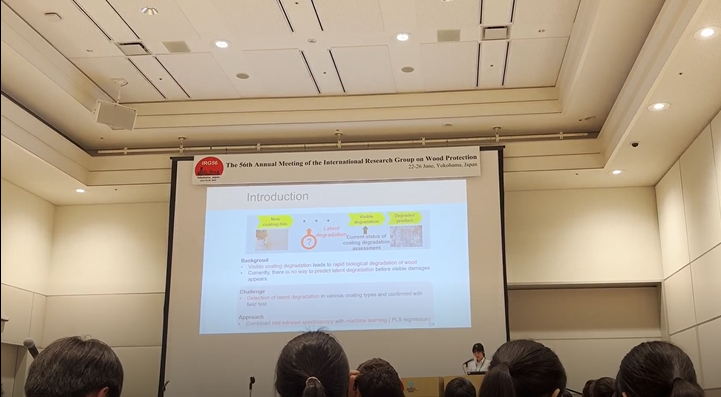

6/22(日)~26(木)の5日間にわたり、

第56回IRG横浜大会が神奈川県横浜市で開催されました。

当研究室からは、口頭発表1件、ポスター発表1件が出ました。

発表詳細は以下の通りです。

【口頭発表】

Quantitative Prediction of Latent Deterioration in Wood Coatings Using Mid-Infrared Spectroscopy and Machine Learning

〇Yoshikuni Teramoto, Kaho Nishimura, Takumi Ito, Toshiyuki Takano, Shinichi Isaji, Hironari Ohki

【ポスター発表】

Development of an Early Degradation Daignosis Technology for Wood Coatings Using Mid-Infrared Spectroscopy and Machine Learning

〇Kaho Nishimura, Takumi Ito, Shinichi Isaji, Toshiyuki Takano, Hironari Ohki, Yoshikuni Teramoto

私は初めての国際学会ということもあり、慣れない英語での発表・議論で緊張しましたが、参加者の方々が温かく話しかけてくださり、とても良い経験になりました。

国内外から多くの分野の研究者が一同に会し、大変盛り上がった大会でした。

最終日の懇親会では、侍アーティストによるショーが披露されました。日本人でありながら、本格的な「和」のショーを見る機会がこれまでほとんどなかったため、その迫力と美しさに魅了されました。海外の参加者との交流を楽しみつつ、日本の文化を体験できることは、日本で開催される国際学会ならではの大きな魅力だと改めて感じました。

6/2(月)~6(金)の5日間にわたり、ISWFPC2025がアメリカノースカロライナ州で開催されました。当研究室からは、口頭発表2件が出ました。

発表詳細は以下の通りです。

【口頭発表】

Quantitative Prediction of Latent Deterioration in Waterborne Coatings for Wood Using ATR-FTIR and Machine Learning

〇Yoshikuni Teramoto, Takumi Ito, Chihiro Yamamoto, Kaho Nishimura, Toshiyuki Takano, Hironari Ohki

Electrolysis of Artificial Lignin in Various DES

〇Shin Tanahashi, Yoshikuni Teramoto, Toshiyuki Takano

初めての海外での学会参加であり非常に緊張しましたが、充実した時間を過ごすことができました。基調講演や口頭発表、ポスター発表発表がおもしろく非常に勉強になりました。ノースカロライナ州立大学に進学した同期とも久々に再会することができ楽しい時間となりました。

学会最終日には、大学の研究室や図書館を見学することができました。研究設備は企業との共同研究のための棟が複数あるなど驚きました。それと同時に京大の設備の素晴らしさも再確認できました。図書館は自動の書庫やNintendo Switchやeスポーツ用の部屋、楽器ができる部屋があるなど驚きの連続でした。

5月19日にカナダから約1か月の短期留学で新しく研究室に来た学生の歓迎会を実施しました!

新たなメンバーを迎え、より賑やかな研究室となりました。

留学生が増え、英語がさかんに飛び交う研究室になりつつあります…!

筆者も、英語頑張ります…!!

2025年度がスタートしました!

今年度はM2の西村が中心となり更新していきます!

気まぐれ更新にはなりますが、気が向いたときに覗きに来てください!

今年度は、新4回生の4人、新M1で新たに加わった1人の5人が新たなメンバーとして加わり、活気のある研究室となっています!!

新年度初日は、恒例の大掃除から始まり、恒例の?カレー屋さんでみんなで卓を囲みました!

今年度は専攻の新歓は雨天で中止になってしまい非常に残念でした(泣)

ただ、化学系研究室での野球大会は開催され、研究室間での交流も行えました!

今年もにぎやかな研究室になりそうです!

3/24に卒業式が行われました。

今年はM2の6名、B4の4名が卒業となり、M2の6名が研究室を去ることになります。

6人もの賑やかなM2がいなくなると寂しくなります。新天地でのご活躍をお祈りします。

3/17(月)~19(水)の3日間にわたり、ISWST2025が宮城県仙台市で開催されました。当研究室からは、口頭発表2件が出ました。

発表詳細は以下の通りです。

【口頭発表】

Diagnosis of Latent Deterioration in Wood Coatings Using Mid-Infrared Spectroscopy Combined with Machine Learning

○Yoshikuni Teramoto, Kaho Nishimura, Takumi Ito, Toshiyuki Takano, Shinichi Isaji, Hironari Ohki

Electro-reaction of G-DHP in deep eutectic solvents

○Shin Tanahashi, Yoshikuni Teramoto, Toshiyuki Takano

私は初めての国際学会での口頭発表で大変緊張しましたが、良い経験をさせていただきました。

木材学会の国際学会ということで多くの分野の研究者が一同に会し、大変盛り上がった大会でした。他大学の先生、学生とお話することもできました。国内学会が19(水)~21(金)で開催され、聴講で勉強させていただきました。就職した同期が出張で国内学会に来ており、久しぶりの再会を楽しみました。来年は広島での開催とのことでより多くの後輩が参加することを期待したいです。

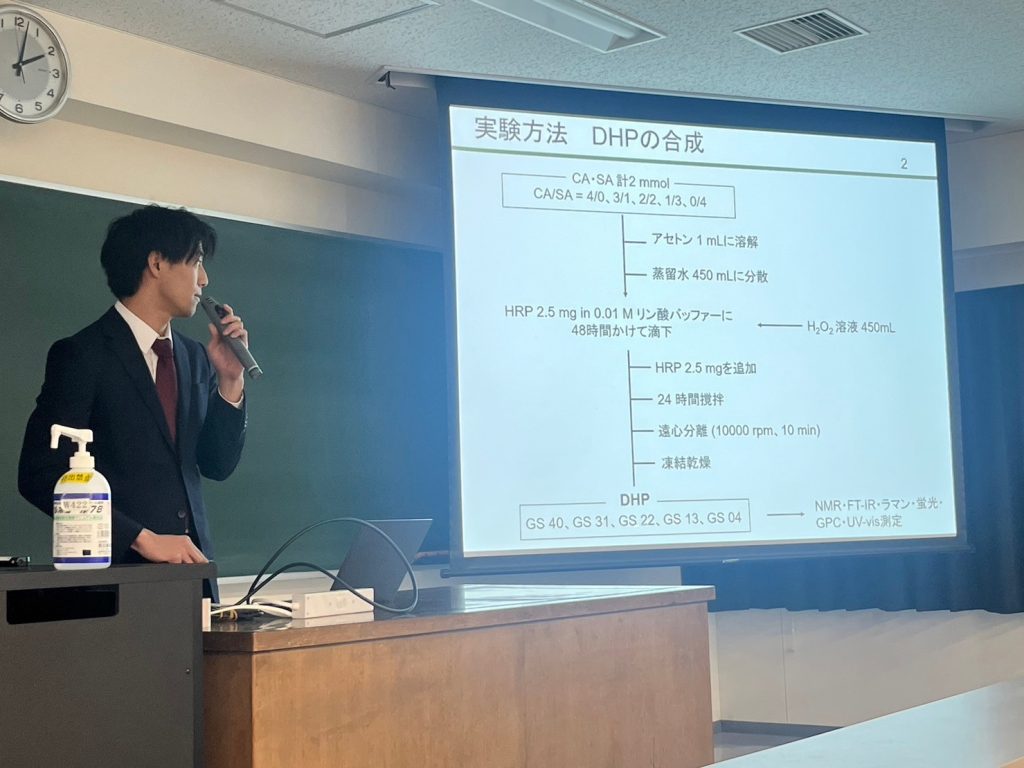

2/12に修論発表会、2/18に卒論発表会が行われました。

みんな素晴らしい発表を見せてくれました。

修士のみなさんは2年間の成果を、学部生は一区切りお疲れ様でした。

11月12日に新しく研究室にきたポスドクと博士課程の学生の歓迎会を実施しました。

2名のインド人の方を迎え、より賑やかな研究室となりました。

研究のバックグラウンドも異なり、研究室に新たな風が吹くことを期待したいです。